편집자주

‘기레기’와 세상을 바꾸는 ‘진짜 언론인’만 이야기되는 세상. 어쩌면 자극적인 뉴스만 살아남는 건 언론 그 자신에게도 적용되는 이야길지도 모릅니다.

곧 10년차를 바라보는 현직 신문기자가, 매일 한땀한땀 소식을 꿰어가는 언론의 진짜 일상을 전합니다. 업계 속 내밀한 이야기도 솔직하게 담기 위해, 본 시리즈는 익명으로 진행됩니다.

① 신문기자는 어떻게 일하나

② 온라인과 방송기자는 어떻게 일하나

③ 넘치는 이야기 속 진짜 정보 찾는 법

나 : “아, 내일은 뭐 쓰지? 오전까지 마감해야 하는데… 넌 뭐 있어?”

친구 : “뭐 없지. 저미(저녁 미팅)나 가서 알아봐야지.”

나 : ”어디랑 하는데? 같이 나가는 타 매체도 있어? 정보보고할 거 있으면 나도 좀 줘라. 오늘 00회사랑 점미(점심미팅)했는데 관계자가 연차가 낮아서 그랬는지, 위에서 뭐라고 단속을 한 건지 엄청나게 조심스럽더라고.”

친구 : “아 00회사~ 홍보 인력 내부에서 못 구해서 밖에서 뽑았다더라. 좀 가까워지면 나아지겠지. 미팅 갔다 와서 연락할게.”

저와 같은 고충을 겪고 있는 동종업계 친구와 며칠 전 나눈 대화입니다. 제가 어떤 직업을 가진 사람인지 저 대화만을 통해 알아맞히셨나요? 네, 저는 기자입니다. 직업을 가진 사람이라면 대다수의 일을 시한을 정해두고 일할 겁니다. 저처럼 ‘기자’라는 직업을 가지고 있다면 더더욱 말이죠.

그래서 저는 가끔 처음 만난 사람이 제 직업을 물을 때면, ‘마감 노동자’라고 답하곤 합니다. 그럼 “그게 뭐냐”고 되묻는 사람도 있고, “작가나 기자인가 봐요?”하고 유추해 내는 사람도 있습니다. 그만큼 기자라는 직업과 마감은 뗄 수 없는 관계입니다.

제가 몸담은 업계를 조금 더 허심탄회하게 적기 위해 어느 매체에 속한 누군지 밝힐 수는 없지만, 일단 ‘마어캣’이라고 불러주세요. 마감노동자 미어캣이라는 뜻입니다. 똑바로 서서 바깥을 향해 신경을 곤두세우는 미어캣처럼 산다는 뜻이죠. 앞으로 여러분께 제가 지금껏 겪어왔던, 그리고 지금도 겪고 있는 일상을 나누고자 합니다. ‘참기자’와 ‘기레기’로만 불리는 이곳의 진짜 이야기를 편하게 들려드리고 싶다는 작은 바람으로 한자 한자 써 내려가 보겠습니다. 나아가, 이 업계에 입문하고 싶거나 언론과 함께 일해야 하는 분들에게 조그마한 도움이 되기를 바랍니다.

1.누가, 어디서, 어떤 식으로 마감할까요.

그럼 ‘기자’는 뭘 마감하는 걸까요? 잘 아시듯 ‘기사’를 마감합니다. 그리고 기사 마감 시간은 각자가 처한 상황에 따라 다르겠지만 대다수 기자는 자신이 속한 ‘회사=매체=언론사’의 발간 주기와 기자가 속한 부서의 성격에 따라 정해집니다. 그리고 일반적으로 여러분이 보는 기사는 데스크(부장)는 쓰지 않고 필드기자(부장 이하 직급 취재기자)들이 작성한다고 보면 됩니다. 하지만 부장의 영향력은 크죠. 그건 다음 편에서 이야기하겠습니다.

1-1. 지면매체

일단 매체별로 마감 시간 기준을 이야기해볼까요. 기사가 독자들에게 닿는 기준으로 매체를 분류하면 크게 △지면 △온라인 △방송이 있습니다.

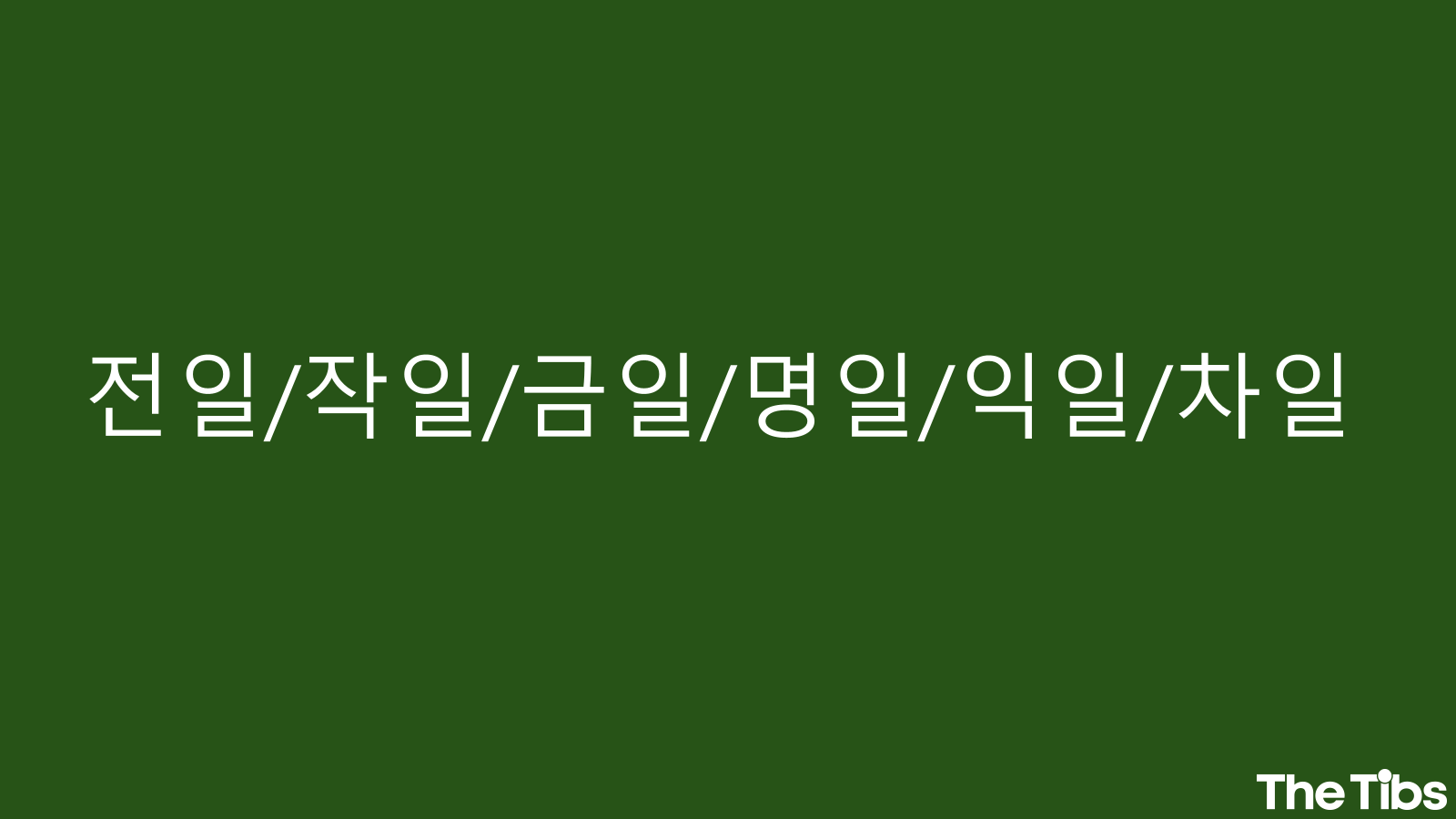

먼저 이 셋 중에서 가장 먼저 탄생한 ‘종이 신문(지면)’ 기준으로 설명해 드릴게요. 일간지는 전날 오후에 마감해야 합니다. 독자에게 닿을 2일 아침신문을 만들려면 늦어도 1일 오후 4~5시 전에는 데스크에게 기사를 제출해야 하죠. 주간지라면 일간지 보다는 좀 더 긴 호흡으로 이슈에 대해 오래 취재를 할 수 있지만 시시각각 바뀌는 상황에 기사로 대응하는 건 일간지보다 어렵습니다. 다만 주간지 마감 루틴은 일주일에 한 번이라는 차이가 있습니다.

물론 이 마감시간이란 건 데스크에 따라 앞당겨 질 수 있습니다. 데스크는 취재기사를 보고 부족한 부분에 대해 추가취재를 시키거나, 명확하지 않은 부분을 잘 벼려 줍니다. 취재기자로서는 ‘악!’ 소리기 날 일이지만 한편으론 고맙기도 한 존재가 데스크입니다. 아, 물론 이 역시 자기 일과 후배 기자들에게 애정을 지닌 ‘책임감 있는 데스크’에게만 해당하는 말입니다.

물론 상황이 이렇다 보니 지면 기자들 사이에서는 “일간지는 하루살이, 주간지는 주간살이”라며 자조 섞인 웃음을 짓기도 합니다.

부랴부랴 마감된 기사들은 맞춤법과 팩트를 확인해 주는 ‘교열기자’와 신문지에 기사를 얹고 지면용 제목을 달아주는 ‘편집기자’들의 손을 거칩니다. 온라인과 지면에 실린 기사 내용은 같더라도 기사제목부터 종종 기사 본문 분량이 다른 이유도 여기에 있습니다. 그렇게 얇디얇은 종이 위에 기사가 찍히면 비로소 신문이 탄생합니다.

단, 정말 중요한 이슈가 마감 후에 터지면 이미 들어간 기사를 급히 빼고 새로운 기사를 넣기도 합니다. 하지만 이마저도 ‘윤전기’를 보유하고 있는 큰 언론사만 가능합니다. 윤전기는 신문을 출력할 수 있는 아주 커다란 기계입니다. 수십만, 수백만 부를 한번에 출력할 수 있어야 하기에 크기도 아주 크거니와 판매가가 수백억, 매달 유지비만 수억원에 달해 윤전기를 직접 보유 중인 언론사는 많지 않습니다. 대부분 외주로 맡깁니다. 때문에 밤 10시에 일어난 사건을 다음날 신문 1면에 넣을 수 있는 회사는 사실 국내에 그리 많지 않은 게 현실입니다.

20년 전만 해도 집마다 신문 한 부 정도는 집으로 받아보는 시대였지만 이젠 그런 시대가 아니니 “빨리, 많이 읽히는 온라인 기사가 더 중요하지 않냐”고 말하는 이들도 많습니다. 아주 틀린 말은 아니죠. 하지만 지면을 만드는 매체라면 쉽게 동의하지는 않을 겁니다.

적어도 지금 이 사회를 이끌어가는 이른바 고위 공무원, 회사 임원, 자산가 같은 윗사람들은 “오늘 1면 뭐야?”라고 자기 아랫사람에게 물으니까요. 그래서 지면매체들이 너도나도 ‘온라인 퍼스트(Online First)’를 수년간 외치고는 있지만 ‘종이 신문’을 포기하기란 쉽지 않을 겁니다.

아울러 신문 기사는 세상에 뿌려지고 나면 단 한 글자도 고칠 수 없기에 그 힘이 더 큽니다. 모든 기자가 자기 기사에 공을 들여야겠지만, 특히 지면매체에 속한 기자라면 ‘종이=박제’라는 특성을 기억하며 더 애써야 하지 않을까라고 가만히 되뇌어봅니다.

마감노동자 마어캣 : 곧 10년차를 바라보는 현직 신문 기자. 세상을 바꿀 뉴스를 만들겠다는 열망보다는 누군가의 삶의 한 길목을 정확하게 비추는 신호등이라도 되고 싶단 마음으로 매일 성실히 마감하고 있다.