뉴스 속 너무 먼 시사상식 자연스럽게 아는 척 하고 싶다면? ‘시사상식 벼락치기’가 지금 제일 중요한 시사상식 핵심만 쉽고 빠르게 알려드립니다.

1964년부터 1974년 사이 태어난 이들을 일컫는 ‘2차 베이비붐 세대’. 이들은 고도 성장기부터 민주화와 외환위기까지 굵직한 역사를 함께한 대한민국의 튼튼한 ‘허리’와도 같은 세대다. 그랬던 이들이 이제는 50, 60대가 되어 하나둘 은퇴를 맞는다. 우리나라 전체 인구의 약 20%를 차지하는 약 954만 명의 커다란 몸집의 2차 베이비붐 세대가 퇴장한 노동 시장의 모습은 어떨까? 지난 7월 한국경제의 자료에 따르면, 이들이 차례대로 은퇴하기 시작해 매년 100만 명씩 10년 간 퇴직을 이어나갈 경우 한국 경제의 연간 성장률은 매년 0.38%P 떨어진다고 한다. 그리하여 정부가 꺼내든 것은 현행 60세로 유지되는 정년을 65세로 높이자는 ‘65세 정년 연장’ 카드다. 앞서 행정안전부와 대구시가 공무직 정년을 65세로 연장한 것에 탄력받아 정년 연장을 향한 논의가 제대로 발동 걸린 상태다. 정년 연장은 무엇을 해결하고 또 무엇에 부딪힐까? 3분 투자해 ‘정년 연장’을 둘러싼 찬반 의견을 알아보자.

◇ 정년 연장, 고령화 사회 맞아 당연히 따르는 수순

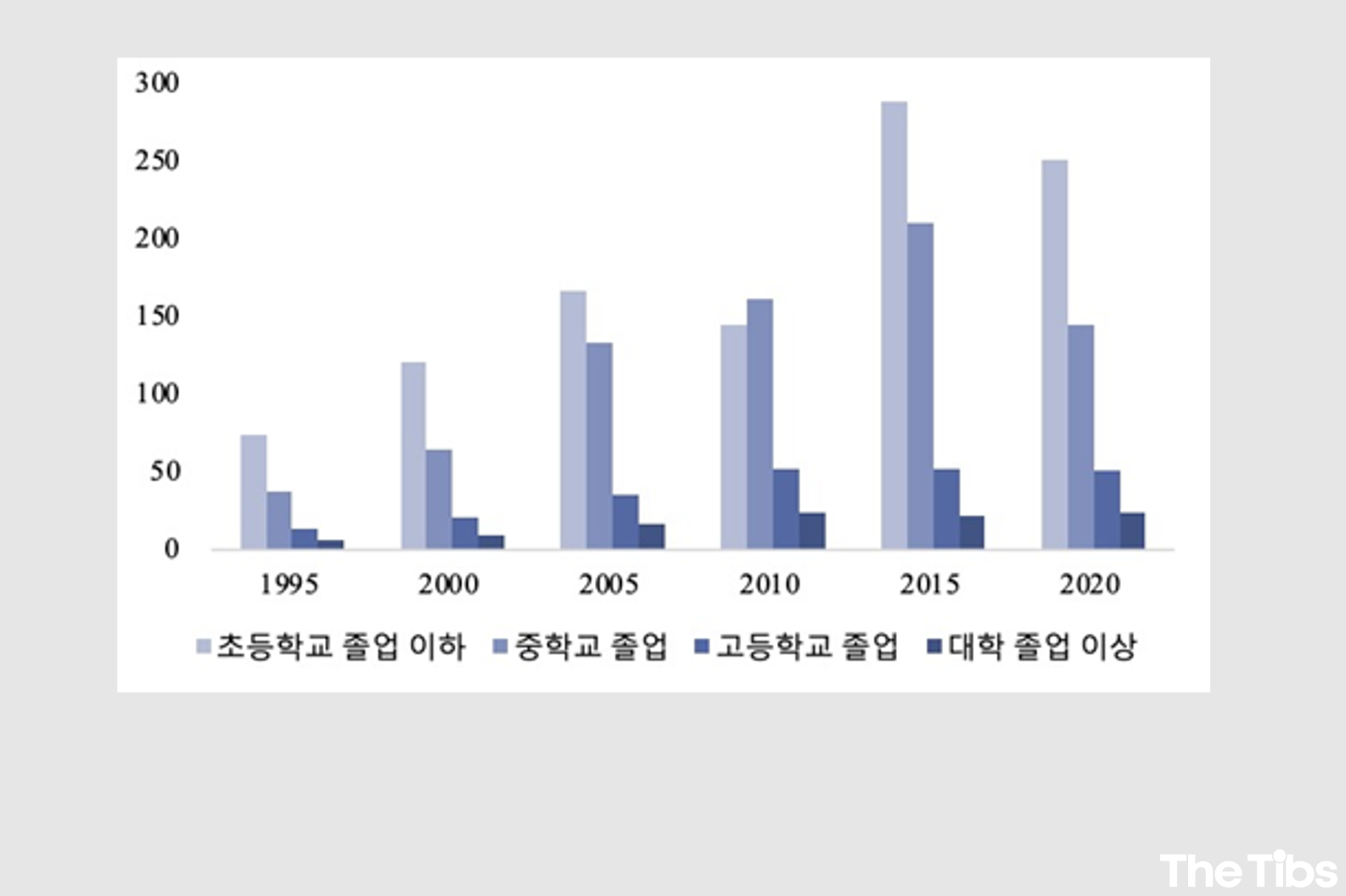

65세 정년 연장은 저출생·고령화로 인한 노동력 부족을 해결하기 위해 나온 화두다. 지난해 말 발표된 통계청 자료에 따르면 우리나라 장래인구추계 상 ‘생산연령인구(15~64세)’는 2022년 3,674만 명에서 이어지는 10년간 332만 명씩 줄어 2072년 1,658만 명에 그친다. 반면 2022년 898만 명이었던 고령인구는 2025년 1,000만 명을 넘고, 2072년 1,727만 명까지 불어날 것으로 전망된다. 즉, 50년 내 한국에는 생산연령인구보다 고령인구가 더 많아진다. 그리고 더 오래 일하는 인구, 정년 연장 인구가 바로 이 노동력 감소를 받쳐줄 존재로 떠올랐다.

사실 정년 연장에 대한 이야기가 나온 지는 오래됐다. 하지만 논의에 속도가 붙은 계기는 정부의 ‘연금 개혁’ 추진에 있다. 정부는 현재 국민연금의 보험료 납부 기간을 59세에서 64세로 늘리는 방안을 검토 중인데, 만약 이 방안이 시행되면 60세 정년을 맞아 은퇴한 60~64세 연령층이 ‘소득 공백’을 맞아야 한다는 문제가 발생한다. ‘연금 보릿고개’를 버텨야 하는 이들에게 정년 연장은 그나마 5년 안팎의 시간이라도 벌어다 주기에 꽤 합리적인 이야기로 다가온다. 덧붙여, 정년 연장은 OECD 회원국 중 가장 노인 빈곤율이 높은 점을 상기했을 때 노인 빈곤을 방지하는 장치가 될 수 있다는 기대감도 존재한다.

◇ 일률적인 정년 연장은 부작용만 낳을 것

정년 연장의 필요성에도 불구하고 우려의 목소리가 없는 것은 아니다. 가장 난색을 표한 쪽은 청년층이다. 안 그래도 좁은 구직시장에서 숙련된 인력과의 일자리 싸움까지 치러야 한다니 정년 연장이 달가울 리 없다. 10~999명 미만의 직원을 가진 사업체에서 고령자 1명의 정년을 연장했을 때, 20대 이하 고용이 0.2명 감소했다는 KDI 정책포럼의 자료도 있다. 한국노동연구원도 ’60세 정년’이 법적으로 의무화된 2016년 이후 청년 고용이 16%가량 줄었다고 분석했다. 일자리를 둔 세대 간 긴장과 갈등을 해결하기 위해선 장년 세대가 생산성 저하분만큼 임금 일부를 양보하는 등 노력이 필요하다는 의견도 나온다.

한편, 경영계 또한 정년 연장을 반기지 않는 편이다. 연차가 쌓일수록 임금이 오르는 연공형 임금체계를 채택하고 있는 대다수 기업 입장에서는 정년 연장은 큰 부담으로 다가오기 때문이다. 이에 안정적으로 정년 연장이 이뤄지기 위해선 연금 체제 개편이라는 숙제 또한 함께 풀어야 할 것으로 보인다. 정년 연장의 효과가 소수에게만 기울어져 있다는 분석도 있다. 2022년 기준, 노조에 가입한 대기업 정규직 노동자들은 평균 13년간 근속하는 반면, 노조가 없는 중소기업 노동자들은 불과 4.3년 근속한다는 실태가 이를 뒷받침한다. 이에 경영계는 일률적인 정년 연장 대신 정년을 맞는 고령 노동자와 새롭게 근로계약을 맺는 ‘퇴직 후 재고용’ 방안을 내세우고 있다.

현재 정년 연장 논의는 경제사회노동위원회 계속고용위원회를 중심으로 이어지고 있다. 임금 삭감 없는 정년 연장을 원하는 노동계와, 임금체계 개편 및 재고용을 원하는 경영계 사이 입장 차가 계속된 회의 끝 좁혀진 주요 쟁점이다. 평행선을 달리는 두 입장을 두고 계속고용위원회는 내년 1분기까지 합의안을 내겠다는 계획이다. 이렇듯 정년 연장은 여러 이해관계가 얽힌 복잡한 문제다. 하지만 원하는 일터에서 원하는 나이까지 일하기를 꿈꾸는 이라면 누구든 적극적으로 들여다 봐야 하는 문제이기도 하다. 비단 고령층만의 이야기가 아닌, 안정적인 삶을 바라는 모든 세대의 이야기로서 정년 연장이 다뤄져야겠다.